Sorry, this entry is only available in German. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

There is no slider selected or the slider was deleted.

Slideshow: Beispiele für Rückegassen

Hintergrund

Um überhaupt irgendeine Arbeit im Wald verrichten zu können, muss man erst einmal an ihn heran kommen, d. h. man braucht einen Weg. Üblicherweise ist es jedoch mit einem Weg nicht getan. Letztendlich ist der bewirtschaftete Wald von einem Wegenetz durchzogen welches der Fachmann als Erschließung bezeichnet. Diese Erschließung besteht i. d. R. aus zwei Teilen. Erstens aus dem mit Lkws befahrbaren Wegenetz (Groberschließung) über welches der Transport von Geräten, Maschinen, Material und Menschen, etc. in den Wald sowie die Holzabfuhr aus dem Wald erfolgt. Und zweitens aus dem Rückegassensystem (Feinerschließung) über welches das Holz aus dem Bestand an den Waldweg gebracht wird. Während ein Lkw-befahrbarer Weg eine echte Wegebaumaßnahme darstellt und befestigt ist, sind Rückegassen einzig baumfreie Trassen in den Beständen, ohne jegliche bauliche Veränderung des Untergrundes. Im Mittelgebirge gibt es noch eine dritte Variante, den sogenannten Maschinenweg. Dieser stellt quasi eine Art „Zwischenvariante“ dar, denn hier sind nicht nur die Bäume entfernt und die Stöcke gerodet sondern der Weg ist auch geschoben und verdichtet – nicht aber befestigt. Letzterer wird zumeist in steilem Gelände eingebracht, da der Tragschlepper (Forwarder) Einsatz i. d. R. nur bis max. 30 % Gefälle durchgeführt werden sollte.

FSC-Vorgaben

Die Vorgabe zu Rückegassenabständen aus dem aktuellen FSC-Standard lautet wie folgt:

Kritik

Unsere Kritik bezieht sich, ähnlich wie bei den anderen Themen dieser Kategorie, auf folgende Punkte:

- Inkonsistenz der FSC-Aussagen; keine klare Richtlinie

- Mangel einer wissenschaftlichen Basis

- Mangel an Kenntnissen der aktuellen fachlichen Praxis

- Widerspruch zu deutschen Gesetzen

- Exklusive regio-ökologische Betrachtungsweise

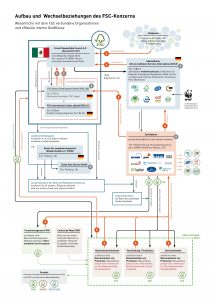

Inkonsistenz der FSC-Aussagen

Vor der Auseinandersetzung mit inhaltlichen Aspekten dieses Themas kritisieren wir, dass der FSC selbst widersprüchliche Angaben zu Rückegassenabständen macht, beziehungsweise seine im Standard drastisch ausgelegten Forderungen beispielsweise in Leitfäden oder Aktualisierungen der Standards abschwächt. Zuerst möchten wir auf die Inkonsistenz der verschiedenen Standards eingehen. So schreibt der FSC Standard 2.3 beispielsweise vor:

„Für die bestandes- und bodenschonende Ernte und Bringung des Holzes ist ein dauerhaftes, gelände- und bestandesangepasstes Feinerschließungssystem angelegt. Der Forstbetrieb strebt dabei einen Rückegassenabstand von 40 m an. Davon notwendige Abweichungen sind vom Forstbetrieb fachlich nachvollziehbar als Ausnahme zu begründen. Ein Gassenabstand unter 20 m ist ausgeschlossen“ [1]

Hierzu eine kurze Beispielrechnung. Bei einer Breite von 4m pro Rückegasse beträgt der abgestrebte Maximalabstand der Rückegassen nun 36m, sofern die Rückegassen selbst von dieser Rechnung ausgeschlossen (was in der Praxis nicht der Fall ist, in diesem Fall wäre der Minimalabstand weiterhin 40m). Vom Standard 2.3 zum Standard 3.0 hat sich also auf den ersten Blick nicht viel geändert. Auf den zweiten Blick fällt auf, dass der Standard 3.0 mit seiner Forderung nach einem Maximum von 10% der Waldfläche sehr viel flexibler darin ist, wie groß genau der Abstand der Rückegassen ausfällt. Es handelt sich hierbei also eher um einen Mittelwert als um eine fixe Vorgabe. Weiterhin wird in diesem Standard nicht mehr davon gesprochen, dass ein Abstand von 20m nicht unterschritten werden darf.

Man kann dies als einen Fortschritt bezeichnen, da durch eine Prozentangabe die Waldbewirtschafter flexibler sind und ihr bestehendes Feinerschließungsnetz besser anpassen können. Auf der anderen Seite führen solche Änderungen in der Praxis bei einem so langsam wachsenden Ökosystem wie dem Wald zu massiven Unsicherheiten in der Planung und damit zu einem Risiko für eine bestmögliche Waldbewirtschaftung [2].

Dies wird dadurch verstärkt, dass schon die FSC-Vorgaben im Standard 2.3 durch den Leitfaden für Praktiker [3] relativiert werden. Die Firma UNIQUE hat die hierin enthaltenen Aussagen in Ihrem Gutachten zur FSC-Zertifizierung des hessischen Staatsforstes wie folgt zusammengefasst:

„Bestehende Rückegassensysteme [sollen] nach Möglichkeit integriert/erhalten werden, auch wenn diese z.B. nur einen Gassenabstand von 30m haben […] Die Systeme müssen geländeangepasst sein, woraus sich u.U. ein dauerhaft geringerer Gassenabstand als 40m ergeben kann.“ [4]

Mangel einer wissenschaftlichen Basis

Die Angaben im Leitfaden erscheinen hierbei wesentlich realistätsnäher, da kein neutraler Forstwirt auf die Idee kommen würde, in einem bestehenden Bestand das zugehörige Feinerschließungssystem zu verändern.

Der Grund hierfür ist einfach: Wälder sind keine Ökosysteme, die sich innerhalb weniger Wochen oder Monate entwickeln. Ein Waldzyklus dauert in Mitteleuropa mehrere Jahrhunderte (Umtriebszeit[5]: für Fichte 80-110 Jahre, Eiche 160-200 Jahre usw.). Dementsprechend erfolgt auch die Anlage eines Rückegassensystems immer langfristig beziehungsweise dauerhaft und das aus gutem Grund, denn nur so können eine flächige Befahrung sowie entstehende Schäden minimiert und im Idealfall vermieden werden. Kurzfristige Änderungen ziehen gravierende Zerstörung nach sich, die weder im Sinne. Dies gilt insbesondere für Experimente mit variierenden Vorgaben, wie der FSC sie gerade praktiziert.

Abgesehen von unserer Kritik, dass die global-holistischen Konsequenzen unbetrachtet bleiben, ist dies auch aus regionaler Umweltschutzperspektive nicht zwangsläufig sinnvoller. Eine Halbierung der verfügbaren Rückegassen bedeutet, dass über jede der verbleibenden Rückegassen die doppelte Menge Holz transportiert werden muss. Schon bei einer Bewirtschaftung mit einem Rückegassenabstand von 20m sind Bodenschäden durch die Befahrung zu beobachten – er wird verdichtet und dementsprechend schlechter durchlüftet, seine Wasserspeicherfähigkeit geht verloren, Feinwurzeln können durch den Druck abreißen… Bei einem weiteren Rückegassenabstand müssen ungleich schwerere Maschinen eingesetzt werden, was die Regenrationsfähigkeit des Bodens nachhaltig einschränkt. Man kann nun argumentieren, dass dies für das Ökosystem trotzdem besser sei, da insgesamt weniger Boden geschädigt wird. Wir möchten an dieser Stelle jedoch auf unseren Artikel zur Nichtderbholznutzung verweisen, in dem wir detaillierter erklären, dass ein unbeschädigtes, nährstoffreiches Ökosystem nicht zwangsläufig einen „ökologischen Vorteil“ bietet, das sich hierdurch immer ein Habitat für Nischenspezies (z.B. für die Gelbbauchunke (Bombina variegata)[6], die 2014 von der Deutschen Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde zum Lurch des Jahres gekürt wurde)[7] ergibt, die anderswo von dominanteren Arten verdrängt werden würden. Wir erläutern dieses Beispiel um deutlich zu machen, dass die Diskussion wesentlich komplexer ist als auf den ersten Blick ersichtlich und immer unter Einbezug von Wissenschaft und Forschung stehen muss. Außerdem ist dies ein erster Hinweis darauf, dass sie Aussage, dass „ein weiterer Gassenabstand […] demnach ökologische, wirtschaftliche und soziale Vorteile hat“ [8]hinfällig ist.

Mangel an Kenntnissen der aktuellen fachlichen Praxis

Alternativen wie das Rücken per Pferd oder den Abtransport per Hubschrauber schonen zwar den Boden, richten dafür aber an anderer Stelle etwa gleichschwere (wenn nicht schwerere) Schäden[9] an. Darüber hinaus sind die gegenwärtig anfallenden Mengen an Holz weder hinsichtlich der Quantität noch im Hinblick auf ihre Dimension (Länge und Durchmesser) vollständig durch solche alternativen Methoden zu realisieren, geschweige denn finanziell darstellbar.

Bei dem Argument der „Zerstörung“ des Bodens durch die erwähnten Harvester, die von Umwelt- und Naturschützern gerne vorgebracht wird, wird leider oft außer Acht gelassen, dass sich aus ökologischer Perspektive aus jedem subjektiv „zerstörten“ Naturraum ein Habitat für spezielle Pflanzen und Tiere entwickeln kann.

Widerspruch zu deutschen Gesetzen

Durch eine Umstellung auf Abstände von mehr als 20m wird in vielen Fällen das motormanuellen Zufällen notwendig, und das ist nicht ohne Risiko.[10] Zwar versucht der FSC zu argumentieren, dass „ein weiter Rückegassenabstand Arbeitsplätze [sichert], da in diesem Fall motormanuell zumindest zugefällt werden muss“, er lässt jedoch unerwähnt, dass es sich hierbei um einen der gefährlichsten Arbeitsplätze der Bundesrepublik handelt, dessen Sicherheitsrisiko sich mit einer solchen Zufällung massiv verschärfen würde. Hierzu sagt selbst das UNIQUE-Gutachten zur FSC-Zertifizierung im hessischen Staatsforst:

„Insbesondere in Beständen mit hoher Buchennaturverjüngung dürfte sich neben den Folgen für die Verjüngung, das Zufällen schwierig gestalten. Auch wenn hier erste Verfahren zum parallelen Arbeiten von Forstwirten und Harvester im Bestand mit Hilfe von Abstandswarnsystemen entwickelt werden, bleibt beim motormanuellen Zufällen stets ein erhöhtes Risiko bestehen. FSC verfolgt durch den hohen Gassenabstand neben ökologischen Gesichtspunkten auch soziale Kriterien. Die Sicherung von Arbeitsplätzen durch das Motormanuelle Zufällen. Durch den höheren Anteil an motormanueller Arbeit steigt aber auch die Unfallgefahr und Belastung der Forstwirte. Wurde in den letzten Jahren bewusst der Anteil an schweren körperlichen Arbeiten der Forstwirte bei der Holzernte durch den Einsatz von Maschinen reduziert, so nimmt dieser insbesondere beim langfristig angestrebten Gassenabstand von 40m im Rahmen des Standards 3.0 [11] deutlich zu.“[12]

Unerwähnt bleibt hierbei, dass die Forderung nach weiteren Rückegassenabständen damit geltendem Arbeitsrecht entgegensteht. So ist nach §4 Arbeitsschutzgesetz festgelegt, dass erst über personenbezogene Maßnahmen zum Schutz der Arbeitssicherheit verhandelt werden kann, wenn sämtliche alternative, sicherere Arbeitsverfahren bereits angewendet werden:

„5. individuelle Schutzmaßnahmen sind nachranging zu anderen Maßnahmen“[13]

Es darf also rein rechtlich betrachtet unter keinen Umständen eine höhere Arbeitssicherheit (Gassenabstand 20m) durch eine schlechtere Arbeitssicherheit (Gassenabstand größer 20m) ersetzt werden. Dementsprechend kann und wird in der Holzwirtschaft auch aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen (auf die wir gleich weiter eingehen), sofern aufgrund der Geomorphologie möglich, nicht von den bestehenden Rückegassenabständen abgewichen. Darüber hinaus erhöhen sich im Falle einer motormanuellen Zufällung auch die Schäden am verbleibenden Bestand.

Einen ausführlicheren Text hierzu, verfasst von der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und und Gartenbau den folgenden Artikel, veröffentlicht in der Forst und Technik:

FT_09_17_24

Exklusive regio-ökologische Betrachtungsweise

Für uns nur sekundär von Bedeutung, für die Vollständigkeit unserer Kritik jedoch notwendig bleibt schließlich noch zu erwähnen, dass eine motormanuelle Zufällung mit deutlich höheren Erntekosten einher geht. Dementsprechend wird allerdings auch der letzte Aspekt des oben genannten Zitates, das dem weiteren Rückegassenabstand in allen drei Säulen der Nachhaltigkeit eine Verbesserung unterstellt, unwahr.

Fazit

In den deutschen (Bundes- und Landes-) Waldgesetzen, Geschäftsanweisungen, Ausführungsbestimmungen etc. sind bestmögliche Praktiken (im Sinne der drei Nachhaltigkeitssäulen) längst wesentlich präziser ausformuliert und umgesetzt als es im FSC-Standard der Fall ist – und selbst hier besteht noch Luft nach oben. Bis zur Erarbeitung eines umfassenden FSC-Konzeptes, das beispielsweise sämtliche Waldformationen/-situationen der Bundesrepublik (oder einer kriterienhomogenen Kategorie) berücksichtigt, nimmt der FSC billigend in Kauf, dass seine verschiedenen Experimente (hier gemeint als Begriff für sich willkürlich ändernde Ansichten und daraus resultierende Regelungen) nicht abschätzbare Folgen nach sich ziehen. Wir bewerten dieses Verhalten als grob fahrlässig und fragen uns, inwieweit der FSC mit sozialer Verantwortung werben kann, Waldbesitzer und -arbeiter aber die Konsequenzen seiner ökologischen und sozialen Unkenntnis tragen lässt.

Weiterführende Literatur

• Forsttechnische Informationen 1+2/2010, „Bodenschonung Beim Forstmaschineneinsatz“ FTI_1+2_2010-NEU_ende

• Forsttechnische Informationen 3+4/2010, „Bodenschutz“ FTI_3+4_2010_final

• Forsttechnische Informationen 9+10/2010, „1. KWF-Thementage Bodenschutz“ FTI_9+10_2010 (3)

• AFZ Der Wald Nr. 18, September 2013, „ 2. KWF-Thementage Umweltgerechte Bewirtschaftung nasser Waldstandorte“ AFZ_Thementage_komplett

Quellen

[1] UNIQUE-Gutachten, Kapitel „Feinerschließung und Rückegassenabstände“, Seite 64. Zitiert aus dem FSC-Standard 2.3 Punkt 6.5.4

[2] Siehe Bericht des hessischen Rechnungshofes zur FSC-Zertifizierung

[3] Forsttechnische Informationen 1+2 und 3+4 2010

[4] UNIQUE-Gutachten, Kapitel „Feinerschließung und Rückegassenabstände, Seite 64. Zitiert aus dem Leitfaden für Praktiker

[5] Umtriebszeit: die Zeitspanne vom Sämling bis zur Ernte des Baumes bei Erreichen des Zielalters

[6] Waldwissen.net (Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft, LWF, Bundesforschungs – und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft, BFW, Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft, WSL, Forstliche Versuchs – und Forschungsanstalt Baden-Württemberg, FVA), „Artenschutz mit dem Rückeschlepper: Lauchgewässer für Gelbbauchunken“, abgerufen über folgenden Link am 14.05.2018

[7] Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde, „Lurch des Jahres 2014: Die Gelbbauchunke“, abgerufen über folgenden Link am 14.05.2018

[8] UNIQUE-Gutachten, Kapitel: „Feinerschließung und Rückegassenabstände“, Seite 64. Zitiert aus dem Leitfaden für Praktiker

[9] Forsttechnische Informationen 1+2 und 3+4 2010

[10] UNIQUE-Gutachten, Kapitel „Analyse und Beurteilung der Sachverhalte“, Seite 75

[11] UNIQUE scheint hier selbst den Überblick über die Standards verloren zu haben. Tatsächlich spricht der Standard 2.3 von einem Abstand von 40m, der Standard 3.0 spricht von einem Feinerschließungssystem, das 10% bzw. 13,5% der Holzbodenfläche belegt (entspricht 30-40m Rückegassenabstand).

[12] UNIQUE-Gutachten, Kapitel „Analyse und Beurteilung der Sachverhalte“, Seite 76

[13] Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz, „Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit (Arbeitsschutzgesetzt – ArbSchG) § 4 Allgemeine Grundsätze“, abgerufen über folgenden Link am 14.05.2018